2012年のメルマガを回顧

・八甲田山死の雪中行軍の真実を追う〜

・朝日新聞青森支局のEM批判記事の顛末

〜朝日本社、取材不備を詫び、問題記事をウェブから削除〜

・恩師、岩本弘子先生からの便り

連載&コラム

■黒川清氏の「学術の風」

「アゴス・ジャパンイベント(1月14日)へのお誘い」ほか

■松島克守氏の「世界まるごと俯瞰経営学」

第24回「インドに行ってきました」

■氏家豊氏の「大学発ベンチャーの底力」

第23回「中小・中堅成長企業が駆動するイノベーション展開 」

■比嘉照夫氏の「甦れ!食と健康と地球環境」

第65回「福島におけるEMによる放射能汚染対策に関するフォーラム(4)」

【ご挨拶】

本年もDNDメルマガをご講読くださりありがとうございました。数々の激励や叱咤を賜りました。有難い思いでいっぱいです。心から感謝申し上げます。

さて、私事になりますが義父母の介護が身にふりかかっており、その現実をひとつの人生のありようととらえ、家人と協調して安寧の中で静かに義父母を見守りたいと覚悟いたしました。メルマガ配信が不定期になったり遅れたりと、何かとご不便をおかけするかも知れませんが、どうぞ、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

それでは本年最後のメルマガです。この1年をメルマガで振り返ってみました。さまざまな出来事が浮かんできます。これまでのやや暴走モードの生活を変えられるかもしれない、と思うような貴重な年だったような気がします。みなさまにはどのような1年だったでしょうか。年の瀬が押し迫ってきました。どうぞ、素敵な年をお迎えくださいませ。

◆青森と幼なじみの松橋義則君

DNDメディア局の出口です。青森市内から南下して小一時間ほどワゴン車に揺られた。八甲田山西側の谷合の道を抜けたら、山の斜面も道路も川も、すっぽり雪に覆われていた。午後から大雪という警報通り、ぱらついていた雪が激しくなった。夕刻には視界をさえぎるほどに吹雪いた。

いやあ、凄い雪だぁ、って松橋義則君に話しかけたら、なんも、なんも、まだ序の口、青森の冬山はこんなもんじゃない、とハンドルを握ったまま里の訛りで言葉を返した。そして余裕の笑みを浮かべて、疲れたでしょうから温泉でゆっくりして行って、とやさしい気遣いをみせた。今晩は、彼の山小屋に酒を持ち込んで語り明かすのだ。

青森に来ることがあったら山小屋に案内するよ、と松橋君は親しみを込めてぼくを誘っていた。その数日後に青森出張が舞い込んでくれた。天の差配かどうか知らぬが、うまい具合に事が運ぶものだ。今年40年ぶりに再会してから3度目となる。12月の上旬、なんと天然の温泉が湧く山小屋で、朴訥でふだん無口な松橋君の昔語りにじっくりと耳を傾けた。薪が爆ぜる、しみじみとした豊かな時間がゆっくり流れた。山は、しんしんと雪が降り続いた。

◆八甲田死の雪中行軍の真実を追った毎日新聞記者

思えば、今年は青森づいていた。新年早々、夜行バスで向かった八甲田山雪中行軍の取材に始まって、師走の青森で最後の取材を締めくくるという、青森に深く関わった年だった。おのれの意思とは、別次元で物事が動いていく時もある。偶然とはいえ、あまりに出来過ぎている。メデァイとは、新聞記者とは、を深く考えた年でもあった。

『八甲田死の雪中行軍 真実を追う』を執念で書いた青森市出身の毎日新聞記者、故・三上悦雄さんの胸の内に去来したものはなんだったのだろうか、若い頃に兄貴と慕った三上さんの足跡を探らねば、とふいに思い立った。1月5日夜、東京駅前広場から青森行の深夜バスに飛び乗ったのだ。青森にいけば、何か、三上さんが追い求めていたものが少しはわかるのではないか、という思いがあった。まず現場だろう、という三上さんの口癖だった記者のイロハが骨身にしみていたからかもしれない。八甲田山を取材するなら厳寒の冬に行かなくては、ね、あの極寒の厳しさが伝わらないのじゃないの、そんな声がした。それが三上さんの流儀なのだ。

三上さんは、遺稿となった『八甲田死の雪中行軍 真実を追う』の原稿をほとんど書き終えて、「あとは見出しだ、少し横になる」と奥さんに言い残し、その書斎の机の前で帰らぬ人となった。パソコンの電源が入ったままだった。液晶の画面には、雪中行軍の原稿がほぼ完成していた。亡くなる数日前、三上さんは「小笠原孤酒さんや、遭難兵士が吹雪の中に出てきて、頭の中をかけめぐるのよ」と、そんな夢のことを妻の千鶴さんに話していた。そんな死から10年も経っていながら、ぼくはまだ三上さんがまだ遭難兵士のことを夢に見ているのではないか、と思ってしまうのだ。記憶の底で、三上さんのかすかな叫びが聞こえてくる、そんな気がしてならない。

本の冒頭で、三上さんが紹介した旧連隊本部の門柱があった青森市立筒井中学校に行ってみたかった。三上さんが通った筒井中、そして隣接の県立青森高校は、もとはといえば旧青森歩兵第五連隊本部があった場所だ。この周辺の旧筒井村生まれの三上さんは、中学、高校の6年間を連隊の営門をくぐった。彼によると、幼い時から、八甲田山の雪中行軍で199人の犠牲者を出し壮絶な遭難事故のことを村の古老から聞かされていた。三上さんにとって連隊本部の雪中行軍遭難事件は、いつかその真相を突き止めねばならない物書きとしての原点だったに違いない。早期退職をしてそのライフワークに挑んだのもそういう理由からだと思う。

さて、新年早々の9時間余りの深夜バスに揺られて1月6日朝、青森駅前に立った。突然の連絡にもかかわらず、松橋君は、驚きと物珍しさで目を白黒させながら待ち合わせのホテルにワゴン車を横付けした。彼は、北海道夕張の真谷地炭鉱にあった小学校のクラスメートだ。実に40数年ぶり、ほんとうは見る影もなく年老いたはずなのに、お互いに少しも変わっていないなあ、と無事の再会を喜んだ。八甲田山取材の意図を告げると、喜んで協力に応じてくれた。

冬山の取材にタクシーを使うか、路線バスで行けるところまで向かうか、あれこれ思案を巡らせていた。後輩のいる産経新聞の青森支局や、知人の伝を頼って毎日新聞青森支局にも問い合わせた。が、いずれも色よい返事は得られなかった。タクシーで行くなんて、それはとても無理なことだとあとで思い知った。松橋君がワゴン車を出してくれなかったら、八甲田山雪中行軍を題材にしたこの3回のシリーズはものにならなかった。書いたとしても薄っぺらな内容で満足いくものにはならなかったに違いない。その時の様子をぼくは、シリーズ2回目にこう書いていた。

≪緩やかな雪の坂道をしばらく走ると、風景から色が消えた。八甲田連峰のすそ野は、黒い幹と白一色、モノクロの世界に一変していた。風が加速する。沿道は除雪による回廊が迫る。雪が重くのしかかりブナの木々が体を捻じ曲げているようにもみえる。道と森と空の輪郭がおぼろげでその境が視界からふと消えた。雪で薄暗くなるのである。なんという世界なのだろうか。

道すがら雲谷温泉の看板がかすかに目に入ってきた。その峠を越えてゆっくり進む。窓外の景色を写真に収めた。雪に埋もれるブナの森、やがて樹氷になるのだろうか。iPhoneと一眼レフのデジカメを持ち替えて交互にシャッターを押した。車を止めてもらって外から雪景色を撮った。

登り坂を徐行していると、少し明るくなったと思ったら、途中で道が左右に別れている地点にきた。標識は、赤く十和田方面、裏八甲田ルートとある。しかも夜間ゲート閉鎖とも。いよいよ、八甲田山雪中行軍の遭難現場へ踏み込む。ハンドルを大きく左に切った。するとその先から大型バスがのろのろ近づいてきた。ワゴン車は左の端に寄ってバスが通りぬけていくのを待った。

そうだ、ここから田代平に抜ける火箱沢林道に入るのだ。国道103号線が、ホクセンと呼ぶ表八甲田ラインの十和田北線で、火箱沢林道を東に進むと、田代平から増沢に続く県道・青森〜三本木線の裏八甲田ラインに通じている。三上さんの本にも、小笠原孤酒が、新田次郎を案内する場面でこの周辺の解説があった。この火箱沢林道が表と裏を結ぶ、唯一の抜け道なのである。数キロ走ると、馬立場という地名のところで三叉路にぶつかるが、そこが遭難兵士の後藤房之助伍長の銅像が建つ茶屋なはずだ。

雪道を急いだ。風が強くなって横殴りの雪でほとんど視界が利かない。確かに、この八甲田山の冬山は用心がしないといけない。ハンドルを握る兄さんもフロントガラスに顔をつけんばかりの前かがみの状態でまばたきひとつしない。地表の白と灰色の空がひとつになって方向がわからなくなっていたからだ。怖い道だなあ、と呟いていると、左右のブナ林を抜けたらしく、いくらか空が明るくなった。その先に三角屋根の茶屋の輪郭がぼんやりみえてきた。

ここが銅像茶屋だけれど、冬場はこれだもの閉鎖するさ。後藤伍長の銅像は、この裏手にあるはずだが道が閉ざされている、と兄さんが言う。≫

八甲田山の峠をいくつも超えて厳しい冬山の奥まで踏み込んだ。吹雪で方向が定まらない銅像の茶屋付近にも危険を押して進んだ。ここが圧巻だったのだと、今あらためて読んでそう実感する。源泉の千人風呂で有名な酸ヶ湯温泉にも案内してもらった。思い出せば、その行程そのものが無謀だった。吹雪で視界はゼロ、タクシーならUターンしたに違いない。それでも銅像の茶屋付近まで強行した。ワゴン車を止めて降りたら、薄着で冷凍庫に閉じ込められたような底冷えがした。数分と立って居られなかった。遭難兵士が亡霊のように彷徨うのを見たという悪夢が甦るようだった。

◆小笠原氏、三上悦雄氏に流れる新聞記者の矜持‐

三上さんの執筆の動機は、そのひとつはいち早く雪中行軍の取材に生涯をかけた友人の小笠原孤酒氏への鎮魂だった、そしてもうひとつは「雪中行軍の史実を残そう」ということだったと千鶴さんがあとがきに書いた。郷土史家の小笠原氏が、作家、新田次郎に貴重な資料を提供し、最後の生き証人の証言まで教えたことが仇になったのではないか、という思いが三上さんにはあったかもしれない。新田の本がベストセラーになり映画の原作として話題を呼んだ。提供された側と提供した側の明暗が分かれた。小笠原氏が、やっとの生活から交通費を工面して青森から小田原まで列車を乗り継いで最後の生き証人の面談にこぎつけていた。その貴重な取材ノートを惜しげもなく提供する小笠原氏は、金策に困り果てたうえ、八甲田山雪中行軍遭難事件の全5巻の出版計画は1巻で潰えた。その挫折した姿を三上さんは間近に見ていたのだ。

三上さんは、小笠原氏との会話のやり取りの記憶をたどりながら、小笠原氏の取材ノートや遭難事件の史実の断片をつないで、新田の作品『八甲田山死の彷徨』の疑問点や間違いの箇所を丹念に暴いてみせた。まあ、そう熱くならなくてもいいのではないだろうか、新田のそれはあくまで小説仕立てなのだから、という講釈は三上さんには届かないのである。

ぼくが20代の駆け出しの頃、赴任先の栃木県日光で毎日新聞の日光支局長だった先輩の三上さんと親しくさせていただいた。それから30年あまり経ったいま、三上悦雄さんを書く、いわばぼくの追悼になるのだが、それには冬の八甲田を見ずしてそれはかなわないだろうと踏んでいたし、青森歩兵第5連隊ゆかりの青森市立筒井中学校から八甲田山を望めばどんな風景なのか、三上さんのまぶたに写ったセピアの片鱗をぼくのこの目に焼きつけておきたかった。新聞記者とは、時に奇妙なこだわりをみせるから、常人には手に負えないほど厄介で異常な存在なのかもしれない。ぼくは「八甲田山」を舞台回しに地方記者三上悦雄さんの追憶をシリーズにまとめられたと自負している

小笠原孤酒氏、そして三上悦雄さんにつながる共通の思いは、八甲田山の雪中行軍遭難事件の真実はどうだったのか、にあった。それが、地方記者が死を賭してまでこだわったテーマなのである。これが新聞記者の矜持なのだろう。うまく引き継がれることを切望したい。

以下はご参考まで

※1.11日配信、447回『110年目の八甲田死の雪中行軍の真実』

※1.19日配信、446回『吹雪の八甲田山を征く』

※1.25日配信、445回『自家版、八甲田山の取材ノートから』

◆責任メディアの朝日の看板がけがれる‐

しかし、いまの記者はどうだろうか。魂が抜けたわけでもないし、惰性に流されているのでもない、と思うが、ただ、なんというかね、学歴をひけらかしてさ、劣化が著しいのだ。ネットから適当にコピペしてちゃちゃっと、いわば即席麺をこしらえる要領で、気楽に、都合よく、やっつけてしまうなんちゃらジャーナリストが増殖しているのを嘆かざるをえないのだ。

そんな不安が的中した。それが、朝日新聞青森支局の記者によるEM批判記事だ。奇しくも舞台は、青森。こちらは本年最大の話題といっても過言ではないかもしれない。朝日新聞青森支局の記者がEM批判記事にからんでEM技術の開発者で名桜大学教授、比嘉照夫氏の架空の談話を2度にわたって作り上げていたことが明らかになった。どうしたのか、といえば、ウェブ上の連載から2行足らずの文章を切り取ってあたかも記者の質問に答えたかのような体裁で掲載した。その引用文は、記者の知人で国立大学の准教授がEMをエセと決めつけたパワーポイントから引用した形跡がうかがえた。

EM批判をするのなら、事実を確かめるのなら、現場百篇よ、そしてそこでの疑問点をEM技術の開発者である比嘉教授に洗いざらい切り込むところが、取材の基本だ。そこがクライマックスだろう。それなのに、ね、腰が引けたか、どうか知らないが、EM研究機構の農場の係長に電話して、「このネットの記事は、比嘉先生の講演ですよね」って、その程度の確認で、そのネットから2行足らずの都合のよい文言を引っ張り出して、それを「談話」に作り変えて、新聞に2回、流用するという取材手口が明らかになった。

事件取材や、調査報道の現場を踏んでいないと、そうなる。相手が嫌がる質問を直接本人に質すのを「あてる」という。相手が取材拒否なら、自宅周辺で張り込んで、夜や早朝につかまえて質すものだ。それをやらない記者なんて聞いたことも見たこともない。そもそも取材の申し込みをしていないのだから、話にならないのよ。

取材現場は、実は内も外も戦いだから、権力に向かうとか、特別のスクープの場合はそれこそ、用意周到に、会社の上層部にも知られぬように、それは取材ストップの圧力がかからぬようにだが、しかも他に漏れないようにするためのもので、掲載時期とタイミングを計りながら、本人に直接「あてる」という手段がとられるのだ。

なぜ、取材の申し込みもしなければ、引用先の出典も明示しなかったのか。ぼくには信じられないことなのだ。いや、ぼくばかりではない。朝日の記者でさえ、首をかしげているのだ。これは、EM潰しを狙った悪質な中傷記事だ、とぼくの周辺のメディア仲間から批判の声があがった。何人ものメディア関係者が、つぶさに記事を検証してくれた。そもそも、取材もしないで談話を掲載するなんて信じられないことだ。朝日の記者がそれをやったというのは驚きだった。

ぼくは、この夏に青森に飛んで、直接、その記者に疑問点を「あてた」のだ。が、「それがなにか?」と涼しい顔をして少しも詫びる様子はなかった。責任メディア朝日の看板がけがれる、というものだ。

もう少し触れると、7月3日付の最初のEM批判記事で、『EMの効果は「疑問」』と、カッコでぼかした「疑問」が、7月11日付の続報になると、「科学的効果疑問のEM」と断定し、疑問のカッコを消して既定事実として扱った。

ぼくは現地で、取材先をまわった。記事の一字一句を点検して問題点を洗った。すると、この効果を「疑問」とするデータの根拠として引用した青森県の水質調査の結果も事実と違うところがあった。朝日記者の取材はおしなべて電話だった。現場をみていないのである。そもそもEMの利用している現場をよく知らない。EMの効果を見極める、というのなら結構だ。が、EMを長年、使ってその効果を確認している学校の女性教師らに始めから、「EMに効果があるという科学的根拠ななにか」と迫り、「EMの効果は疑問だらけ、その利用は問題がある」と威圧した、との証言が得られた。なんという取材をしているのだろう、とあきれ返ってしまった。

大事なことは手順を踏むことだ。批判記事に限らず、紙面に人の名前を出す時は、細心の配慮が必要でしょう。取材する相手の談話を掲載するとなれば、たとえ、沖縄だろうが、アフリカだろうか、相手にコンタクトをとる労力と時間を惜しんではいけない。趣旨を伝えて、取材を申し入れる。相手がどんなに拒否を決めようと、その時は、拒否したことを紙面にすればよい。またウェブから勝手に引用するというのは、許されない行為だ。それは明らかに間違いだ。いずれにしても朝日新聞社が記者のマニフェストとでもいえる「朝日新聞、記者行動基準」で詳細に取材方法を明示している。

ぼくが青森の朝日記者に、この「記者行動基準」で示されている点を質したのだが、記者は、読んでいなかったのか、忘れていたのか、言葉につまってまともな答えがえられなかった。誰から、教わらなくても地方で記者を3年やれば、その程度のことは骨身にしみるはずだ。基本中の基本、それが常識なのだから。

参考までに「朝日新聞、記者行動基準」にこんな記述があるので引用する。

「4.出来事の現場を踏み、当事者に直接会って取材することを基本とする。特に、記事で批判の対象とする可能性がある当事者に対しては、極力、直接会って取材する。」と。

青森支局の支局長と記者本人は、その辺の自覚が足りなかった。ウェブで比嘉教授が明確に述べていることなので、と釈明した。そのため、本社の地方担当の部長に面会を求めた。担当部長は、取材に偏った意図はないと釈明し、談話の扱いが適切ではなかった、と陳謝した。そのこともメルマガで触れた。

その後、EM研究機構(本社・沖縄県、安里勝之社長)から朝日新聞本社の社長あてに、記事の削除依頼や謝罪を求める要望書が出された。その回答文が先月下旬、朝日新聞東京本社の広報部からFAXで送られてきた、という。

◆朝日新聞がお詫び、EM批判の記事をウェブから削除と回答

その経緯と内容が、12月上旬、青森市内の観光物産館「アスパム」5階の大会議室で開催された比嘉照夫教授の講演会の冒頭、EM研究機構の新谷正樹さんから報告された。

朝日新聞社は、青森県版に2回掲載された記事をめぐるこれまでの経過に触れながら、貴社(EM研究機構)が開発したEMをめぐっては、弊社(朝日新聞)も別途記事のように水質浄化に効果があったとする事例を扱っている、と述べ、青森版の記事はEMの効果の有無を論じているものではない、と説明していた。

まあ、記事を読めば明らかなとうに、EMが非科学的だ、という専門家の談話として扱ったのは、もともとEM批判の急先鋒として知られる阪大の教授やその教え子の長崎大准教授だったわけで、記事の構成は決して公平な扱いではなかった。本社広報部からの回答文の文中、記事はEMの効果を十分に検証しないまま学校に無料配布したりしている現状と行政の姿勢について問題提起をし、「読者に考えてもらおうというところに狙いがあった」とし、そのためにEMとその効果についてさまざまな意見を提示することは必要な要素だった、と釈明していた。

比嘉先生の談話を取材せずに掲載した点については、EM効果の検証が記事の趣旨ではなかったことから「比嘉氏へ直接取材はせずコラムからポイントと思われる個所を引用した」と説明したうえで、直接取材をしなかったことは「比嘉氏には申し訳ないことをしました」と詫び、引用元を明記しなかったことについても「配慮にかけていた」と陳謝した。重ねて取材上配慮を欠いた点をお詫びし、取材にあたっては「記者が偏向していた」ということはなく、また引用の箇所は、「正当だった」と認識を示した。引用箇所は正当だった、なんておかしな論理だわ。問題の記事は、朝日デジタルのWebサイトから削除したことを伝え了承を求めた。まあ、問題の記事を削除したのは、それなりに誠意をみせたと理解すればよいのかもしれない。

後日、ぼくもこの回答文を見せてもらったが、まあ、なんとも回りくどい文言が並んでいた。効果があるか、ないかはユーザーが一番よく知っている。それなら、そのユーザーから不満や批判がまったくでていなかったことをなぜ書かないのか。記者は、効果があるかどうかを検証したのではない。偏向していたから、科学的な根拠をユーザーに強要し、答えられないことを理由に利用を止めさせようと迫ったのではないか。

プールの洗浄に長年にわたってEMを使用している八戸の小学校には、担当教員がEM活用の効果を繰り返し強調した。「塩素系の洗剤を使うよりきれいになり安心です」と答えていた。が、記者は、その効果を科学的な根拠は何かと迫り、そちらのプールの材質が汚れ落ちやすいのではないか、といいがかりのような質問に終始し、結局、EMの効果をしっかり伝えた教員の話は一言も掲載されなかった。これは偏向というのでしょう。またプールがきれいになっていることすら、確認していなかった。

まあ、そんなことをほじくり返しても意味がないことは承知している。が、疑問視されているのはEMの効果じゃなくて、記事の方なのだ。この多くの読者から疑問視されているという事実に朝日新聞はどう説明するのだろうか。

書く側と、書かれる側の溝が深まり、その両者にまた取り返しのつかない不信感を生んでしまった。こういう現実をどうしてもっと真摯に受け止めないのだろうか。心無い朝日の記事で、みんな嫌な思いをさせられた。取材してくれる、というから喜んでよかれと思ってあっちこっち紹介したら、まったく違った記事になっていた。紹介したことが罪作りになったのではないか、と自分を責めるご高齢の方もいた。朝日新聞の言葉を耳にした瞬間、その人の表情から笑顔が消えた。新聞の役割ってなんだろう、天下国家を論じるのもいいが、もう一度、その辺のことを朝日人はお互いに問い直す必要があるのじゃないだろうか。みんな迷惑していることをよくよく知るべきだ。恥を知れ、と叫びたい心境だ。

そしてこの回答文、その全文を紹介することは控えるが、官僚的な文章、いや官僚的な文章よりお粗末な書き方で、都合よくその場をやり過ごしたとしても、朝日新聞の信用は遠のくばかりだ。現場に行かない、現場を知らない、これじゃだめなのよ。それで公正な記事だといくら抗弁しても、額に汗する善良なボランティアの理解は少しも得られないだろう。全国に普及するEM技術で、国内外の大勢のユーザーから、この30年間、何か問題が指摘されただろうか。あるいは法律違反を犯しましたか。

科学的、科学的とその根拠をユーザーに迫って利用に圧力をかけるような取材って、それはどうなのさ。それでも偏向していない、といえますか。これは営業妨害以外のなにものでもない。国立大学の教授や公的機関の立場の人らが、平日の勤務時間にせっせとツイッターでEM批判をし続ける、というのはどういう料簡だろうか。税金をもらって社会に仕える人が、税金を払う善意の人たちを貶めるなんてことが、許されていいわけじゃない。そこの歪みを質すのが新聞の仕事じゃないのかなあ、逆に挑発するというおかしな現象がおきていることを知るべきだ。朝日の記者がツイッター仲間にEM批判を煽った。それでも「記者は偏向していたことはない」と言い切れるのだろうか。その証拠が残っている。

◆沖縄では紙ハブという、比嘉先生の信念と確信

さて、青森のアスパム5階の会議室で12月8日午後開催の比嘉教授の講演会には、約200人を超える聴衆であふれた。朝日記者に取材された青森の市民や行政担当も姿を見せた。報告した方もいた。EMは人と人を結ぶ強い媒体になっており、新聞でどんなに攻撃されても少しも驚かないのが青森の強いところだ、と胸を張っていた。講演会の冒頭は、新谷さんから、朝日が詫びを入れて陳謝し、そして記事はWebから削除されたことが伝えられた。会場はどっと沸いた。比嘉先生は、講演に熱が入り、2時間にわたった。

力強い、頼もしい報告を聞いて、青森は凄いなあ、と、思いました。新聞がどんなことを書きたてようと少しもひるまず、動揺せずに、堂々とEMを実践されている皆様の明るい姿を拝見して、とてもうれしく思った、と印象を語った。そのすぐあとに、こんなことを口にした。

「カミハブ」。カミハブってご存知ないかもしれないが、沖縄では中傷、批判する新聞のことをハブのような猛毒を持った新聞、それを「紙ハブ」と呼ぶのです。ひとたび、紙ハブにかみつかれると、再起不能、致命的な重傷を負って立ち上がれなくなる、と朝日新聞がそうだ、といわなかったが、比嘉先生は、わたしはこの30年間、この「紙ハブ」にやられっ放しで、それで免疫ができてしまって少しも堪えない。しかし、事実を捻じ曲げて、報道されると、それによって疑問をもったり、動揺したりするケースがあるが、ここ青森は少しも影響がなかった。それは、日ごろからしっかりEMを理解して信頼を得ているからだ、と思うと、日ごろの青森県民のボランティア活動に敬意を表していた。

夕刻からの会費制の懇親会には、大勢の参加者が比嘉先生を取り囲んだ。司会の芝幸一郎さんから指名を受けてぼくが挨拶しようとしたら、EM研究機構社長の安里勝之さんとEM生活社長の比嘉新さんが、相次いで立って御礼の挨拶を述べた。ぼくは、紙ハブの攻撃を受け続けた比嘉先生に代って、そろそろ若い人たちが先生の名代として活躍する時代が到来したようだ、今回の紙ハブとの攻防も安里さんや比嘉さんらが踏ん張ったことを紹介し、今後の飛躍に期待を込めた。

◆反響が大きかった朝日記事問題

朝日記者のEM記事をめぐる、ぼくのメルマガが波紋を広げた。EMを擁護するのは控えるべきだ、との忠告が複数あった。メルマガへのツイッターの投稿が、連日凄まじかった。ぼくの顏があぶらぎっている、なんていうのもあった。科学ジャーナリストを名乗るのもいた。Facebookの「いいね」も150件を超え、応援のメッセージも殺到した。それらのツイッターの激しいコメントを誰がどんな事情で削除したか知らないが、いやあ、あんな風に徒党を組む一派があるんだ、と感心した。公務員風の方々も名を連ねていた。真意はわからないが、2chでこうしたEM批判の一派は、"原子力ムラの連中"という書き込みが続いた。目に見えないネットの世界で、何が起こっていたのか、ぼくですら判然としない。

現場で汗を流す善意の方々を守る、そういうぼくの姿勢はかわらない。EMで栽培した作物は、体によいし、環境にやさしい。環境問題の解決は、健康の問題にいきつく、という比嘉先生のメッセージは至言だ。EM批判もいいが、その前にEM栽培のお米や野菜を食べてみてください。きっと心が豊かになりますよ。自分の家族や孫に、こういう安心安全な食物を食べさせたいと思うのは愛情以外のなにものでもない。ぼくは、そういう安心安全は食文化を守りたいし、育てていきたい、と心に決めている。今回、朝日新聞と対峙して、そのことをいっそう強く思った。

参考まで。

※7.25配信、468回『朝日新聞が比嘉照夫氏の談話をWebから無断引用の疑い』

※8.1配信、469回『朝日のEM批判記事検証:青森からの現地報告』

※8.6配信、470回『EM批判記事で、朝日東京本社がEM研究機構に陳謝』

◆EM仕込み、自家製にんにくで、黒にんにくの完成

青森の山小屋での一夜、酒盛りが続いた。ぼくは鍋奉行、かれは湯もみ役だ。広めのお風呂は気持ちがよかった。茶褐色の天然温泉は、八甲田山中の酸ヶ湯温泉と泉質が似ていた。湯上りに根室湾温根沼の名産、おおの貝の干物をちゃぶ台にのせたら、かれは黒ずんだなぞの物体を袋ごと出した。黒にんにくだという。ああ、これが、あの、青森県民が専用の炊飯器を用意して10数日保温にして作る、というあのうわさの黒にんにくだった。かさっと袋を手で引き裂いて中からやわらかなゼリー状のにんにくを口に入れた。黒糖のような甘さがある。にんにくなのに不思議と臭わないのだ。

もっぱら、かれは幻の干物を、ぼくはなぞの物体を、日本酒とワインを口に含みながら海の物と山の物を交互に味わった。青森から戻って、この年末は、ぼくがEMで栽培した無農薬のにんにくで、黒にんにくに挑戦した。青森の松橋君が、そのノウハウを教えてくれたからだ。といっても、専用の炊飯器で12日間、保温するだけなのさ。やはり、柔らかく、甘い、しかも臭いのしない黒にんにくが、出来た。

◆岩本弘子先生からのお便り

松橋君とぼくは、前にも触れたが夕張の真谷地西小学校の幼なじみだ。この夏と秋には、根室、札幌、そして夕張に足を運んで同窓会の模様をメルマガに紹介した年でもあった。とくに小学校の担任、岩本弘子先生との再会のところは、何回、読みかえしても涙があふれる。先生は80歳になられていた。今年は、ぼくの幼いところの原点を顧みることが多かった1年でもあった。

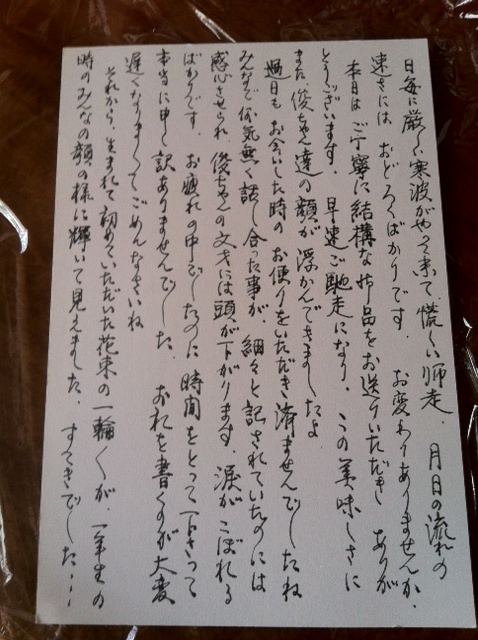

暮れも押し迫ったある日、はがきが郵便受けに届いた。達筆で、やさしい万年筆の文字は、岩本先生からだった。ぼくは、汚しちゃいけないと思い、読む前にすぐにラップした。

こんなうれしいことがあるだろうか。行間から、先生の思いが伝わってきた。ささやくような弘子先生の声が聞こえてきそうだった。

≪日毎に厳しい寒波がやって来て、慌ただしい師走、月日の流れの速さには、おどろくばかりです。 お変わりございませんか

本日は、ご丁寧に結構な御品をお送りいただき、ありがとうございます。この美味しさにまた俊ちゃん達の顏が浮かんできましたよ。

過日も、お会いした時の お便りをいただき済みませんでしたね、みんなで何気無く話し合った事が、細々と記されていたのには感心させられ、俊ちゃんの文才には頭が下がります、涙がこぼれるばかりです。

それから、生まれて初めていただいた花束の一輪一輪が、一年生の時のみんなの顏のように輝いて見えました。すてきでした…(略)

こちらは、今日も雪、どんなに多くつもることでしょうね、お礼まで≫

参考まで

※11.21配信、480回「夕張・真谷地西小の担任、岩本弘子先生のこと(後篇)

※11.17配信、479回「張・真谷地西小の担任、岩本弘子先生のこと(前篇)

※9.5配信、473回「ペンケ川でのアカハラの記憶、再び ひと夏の北海道、夕張の続編」

※8.30配信、472回「ひと夏の北海道は、夕張編その1」

※8・23配信、471回「未来の扉を開いた厚恩の地・根室から」

◆

以上でございます。本年は、これで締めたいと思います。明年もどうぞ、よろしくご愛読くださいますよう、お願い申し上げます。

Tweet

http://dndi.jp/media/index.html

DND(デジタル ニューディール事務局)メルマガ担当 dndmail@dndi.jp