第59回 放射能汚染はセシウムのみではない

前回は、福島県農林水産部がEMで発酵させた堆肥(EMオーガアグリシステム標準たい肥)は放射性セシウムの吸収抑制に著しい効果があるという発表についてのコメントを行った。チェルノブイリ原発事故の被災国となったベラルーシの事例でも明らかなように、放射能問題は、セシウムのみでなく、ストロンチウムやセシウム対策で多用された同位体のカリウム対策が存在するということである。

セシウム137は、人体に取り込まれても、時間の経過とともに体外に排出されるため、汚染されていない食物をとり続けることによって、その対策が可能であるが、問題はストロンチウムである。今回の東京電力福島第1原子力発電所の事故でも、セシウムとともに、放射性のストロンチウムも放出されたことは明らかであるが、分析が困難なため、その全容は明らかではない。

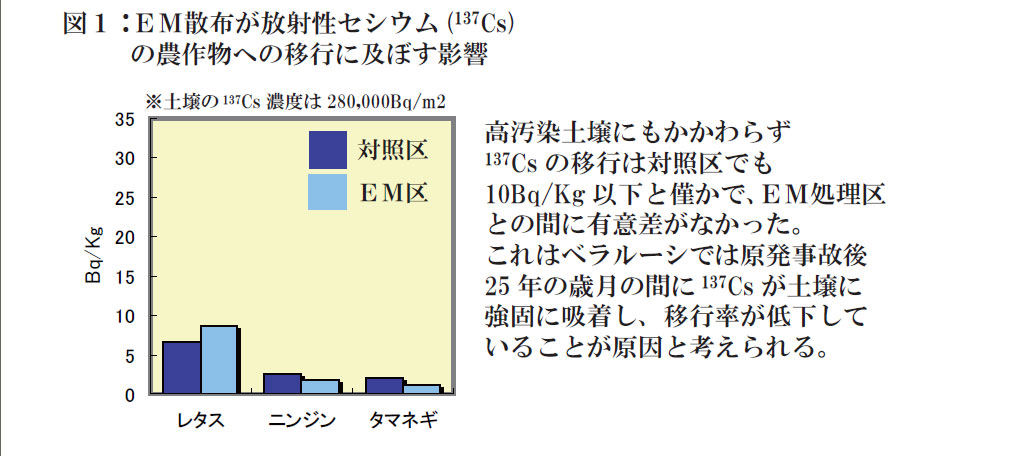

チェルノブイリ原発事故から25年を経過したベラルーシでは、放射性セシウムは、m2当り280,000ベクレルもあるにもかかわらず、葉菜類のセシウム含量は1kg当り10ベクレル以下で5ベクレル前後に下がっている。根菜類は更に低く1kg当り2.5ベクレルとなり、作物への吸収は著しく低くなっている。

(図1)

この効果については、ベラルーシは、黒土地帯で土壌の腐植含量が日本の土壌よりもはるかに高いことと、過去に多量の塩化カリウムが施用されたことによるものといえる。その結果、セシウム対策については、それなりの成果を上げているといえるが、ストロンチウムについては、全くのお手上げである。

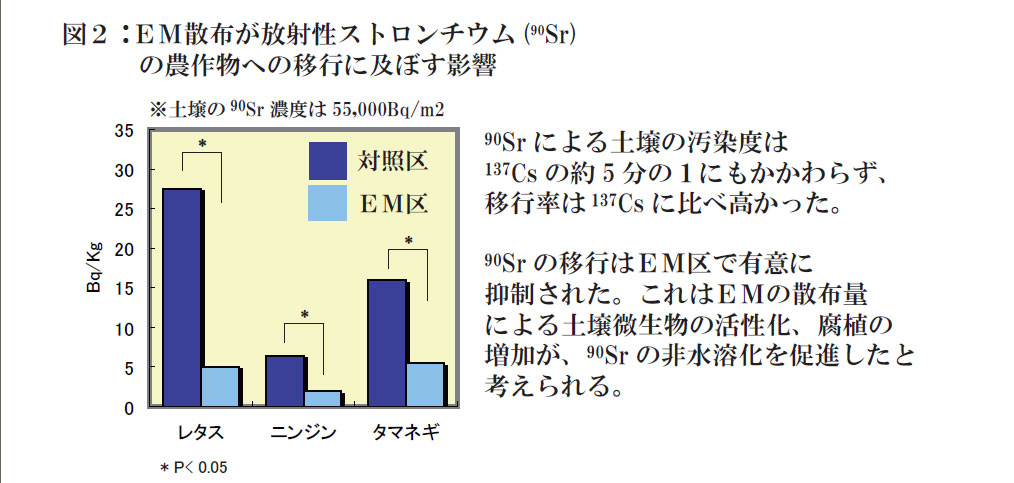

(図2)

放射性ストロンチウムは、体内に吸収されると、骨の組織に移行固定されるため、放射性セシウムのように時間の経過とともに体外に排出されることなく、時間とともに累積する性質を持っている。そのため、内部被曝は、増大し、骨に関する様々な病気や障害を引き起こす厄介な存在である。図2の結果は、EMの施用によって放射性ストロンチウムの吸収が著しく抑制されているが、類似の結果は、すでに1997年にも得られており、EMは放射性ストロンチウムの吸収抑制に対し、極めて有効な手法であるといえる。

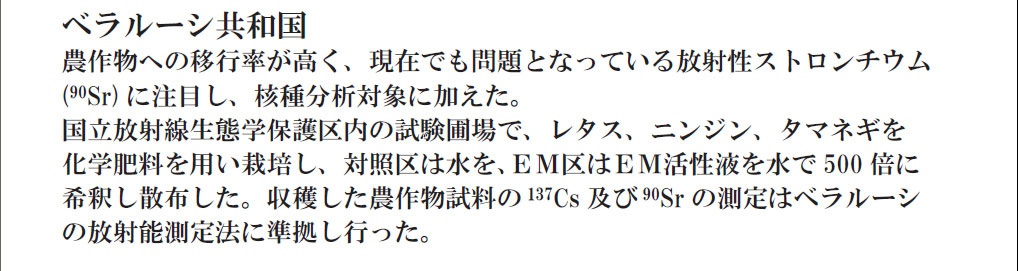

図1と図2のベラルーシ共和国の結果は、去る5月に福島市で開催された第1回環境放射能除染学会で発表されたもので、タイトルは微生物土壌改良資材(EM)を活用した土壌改良による放射性物質の農作物への移行抑制である。その中のベラルーシ共和国で得られた結果である。本結果で注目すべきは、EMは潅水時に活性液を500倍にして施用したのみである。EM活性液は一般的にはEM原液を20〜100倍に拡大培養したものであるが、専用の培養器を使うと1,000倍〜10,000倍以上に増やすことが可能であり、コストは他の土壌改良資材にくらべると有って無きがごとしものである。

EMには、土壌の生物性、化学性、物理性、物理化学性を改善するのみならず、土壌中の有害な化学物質の分解や重金属の不活性化(吸収抑制)効果があるばかりでなく、それにつらなる水系を浄化し、空気も浄化する力があり、病害虫の抑制にも著しい効果がある。その上、多収となり品質は極めて高くなるため、EM栽培と表示されている農産物は、安全で高品質という市場の評価がある。

EM活用のコンセプトは、改めて述べるまでもなく、安全で快適、低コスト、高品質で持続可能である。すでに30余年の歴史があり、前回のマクタアメニティの成果も、EMなしにはありえない話である。EMの安全性は、国の認めるしかるべき研究機関で確認され、海外の50余のEMプラントでも、各々の国が安全を確認し製造を許可したものである。アメリカやドイツでは飲用のEMが市販しており、我が国においてもEMを活用した加工食品はもとより、JAS(有機農業)認定資材であり、国際有機農業運動連盟の規格に適した微生物資材ともなっている。

また、畜産については、A飼料として登録されており、家畜に飲ませたりエサに混ぜて食べさせてもいい資材となっており「沖縄のEM牛乳」に代表されるように、今では家畜の飼育管理や衛生管理はもとより、畜産廃棄物のリサイクル等々、我が国で最も多く使われている微生物資材である。

敢えて、EMの特性を述べたいきさつには、これまで困難視されていた放射能対策にEMは効果があるばかりでなく、EMを使うことによって、低コストで多様なマルチ的効果が得られるからである。話は戻って今後、分析が進むにつれて明らかになるストロンチウムの根本的な対策を考えると、セシウム137のように塩化カリ等のカリウムの施用や有機物の多用による放射性対策は無力であり、EM以外には選択肢は無いのである。

また、福島県の有機物やホットスポットの有機物は、放射能で汚染されており、400ベクレル以上の有機物は、農業に使用してはならないということになっているため、現状では有機物の大半が使えない状況となっている。その対策については、第57回でも述べた通りであるが、これまでの常識では、カリウムの多用とゼオライトによる吸着しか現実的な手立てはないといえる。

ゼオライトについては、土壌改良の観点から積極的に施用すべきであるが、問題はカリウムである。カリウムには、ケイ素、塩素、硫酸と結合した各種の形態があり、福島ではケイ酸カリウムを使うことになっている。酸性化しやすい日本の土壌で、ケイ酸カリウムを選ぶことは最も良い判断であり、ケイ酸の種々の副次的効果も期待されるが、いかなる形にせよ、カリウムにはカリウム40という放射性同位体が、ある一定以上含まれていることである。

一般的には、カリウム40の放射線は、低レベルで人体の生理活性には、有用との認識があり、ラドンやラジウム温泉等々のカテゴリーである。確かに単独の場合は、その通りであるが、そのカリウムが放射性のセシウムやストロンチウムのある農地に多量に施用されると土壌全体の放射線が嵩上げされ、セシウムやストロンチウムの弊害が現れやすくなることである。現在ベラルーシで問題になっているのは、カリウムの多用で土壌中のカリウム40が増大し、その分だけ、セシウムやストロンチウムの害が増強されている点である。

加えて、カリウムは多くなると作物は固く育ち、糖度も上がらず、品質低下の原因となる。カリウムは、N(窒素)P(燐リン)、K(カリ)と連呼される植物の三大栄養素である。そのため、我が国では、長年にわたって、かなりの量のカリウムが施用されており、日本の一般的な農地は、全国すべてカリ過剰である。

沖縄県のサトウキビの糖度の低下は、カリの過剰障害であることがあきらかとなっている。したがって、日本の大半の土壌では、カリは不要であり、ある程度の有機物の施用のみで十分に対応できるものである。現在の放射能対策は、セシウムに特化しているきらいもあるが、長期的な観点からストロンチウムやカリウム40に対する対応も考慮すべきである。

記事一覧へ

|