第167回 持続可能な開発目標SDGsとEM活動(6)

エントロピーからシントロピーへ

持続可能な究極は、エントロピーを最小にし、且つエントロピーを循環的に再資源化することである。物質が秩序を失いエネルギーを放出し、そのエネルギーを再利用できず汚染化する状態をエントロピーの増大と認識されるが、その概念はあらゆる分野に適応されている。

すなわち、亡びの構造である。生命は秩序能力があるため、この概念に反する存在として認識されるが、その活動を停止した時点でエントロピーは増大し、汚染となり、滅亡するという理屈になる。とは言え、地球進化はこの考えに反し、組織的に秩序化するという現実の存在がある。

改めて述べるまでもなく、この実態は、蘇生型の微生物という無限の生命体に支えられているのである。地球の歴史は微生物と共にエントロピーを回収し、資源化して、地球そのものが生命体として機能しており、すべてが微生物次第ということになる。

微生物の世界も多種多様であるが、基本的には、その機能を分解型の微生物と発酵型の微生物と合成型の微生物に類別した方が理解は容易である。

従来の微生物の研究は、その大半が個々の微生物の解明である。従って、その微生物の機能を類別し活用するという発想は発酵食品止まりである。農業や環境に応用する試みは、前回紹介した拙著「微生物の農業利用と環境保全」が世界最初の著書である。

その基本的な類別は、腐敗型、浄菌型、発酵型、合成型であり、各々の組み合わせも可能であり、究極的には発酵合成型に管理すれば、すべてが蘇生的となるということである。この本が出るまでは、微生物は分解者としての位置付けであり、生産者としての認識は全くなく、インプット以上の腐植が増大することはあり得ないことが前提となっている。前号で述べたオランダのワーゲニンゲン国際農業大学のクレームは、この常識に沿ったものである。

|

|---|

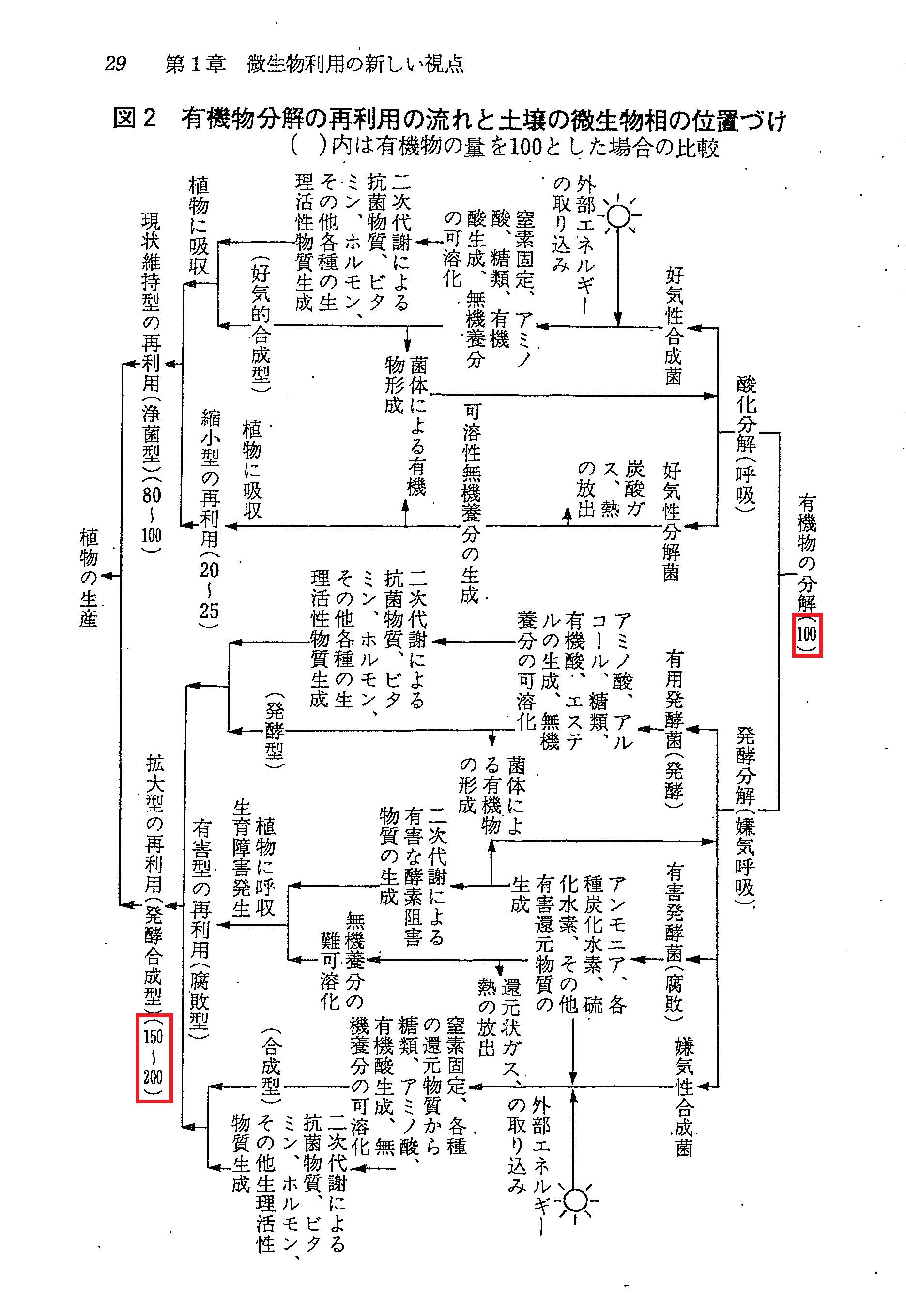

| 図 「微生物の農業利用と環境保全」から抜粋 |

|---|

この本の29頁の図2で有機物分解の再利用の流れと土壌微生物相の位置付けが説明されているが、施用された有機物が、その分解のプロセスに関与する微生物によって大差が生じることを示している。すなわち、腐敗型微生物の存在では有害化するのに対し、発酵合成型にすると150~200%に達するとの表示である。

その意味するところは、右端の100の有機物を施用(インプット)すると、一般的なエネルギー効率はエントロピーが増大するため、そのアウトプット、すなわち回収率(生産力)は20~30%以下であり、施用された有機物を上回るエネルギー(生産力)の回収は不可能である。

それに対し、発酵合成型の微生物を上手に活用すれば、左端下の150~200になるということである。従って、エントロピーの増大は全くなく、計算外のエネルギー(生産力)が50~100%も増加するということである。

この数値は経験則に基づくものであるが、前号で述べたアマゾンのテラ・プレタ・ノバの再現性にEMが効果的であったという裏付けにもなるものであり、エントロピーの制御は微生物の応用次第である。

|

|---|

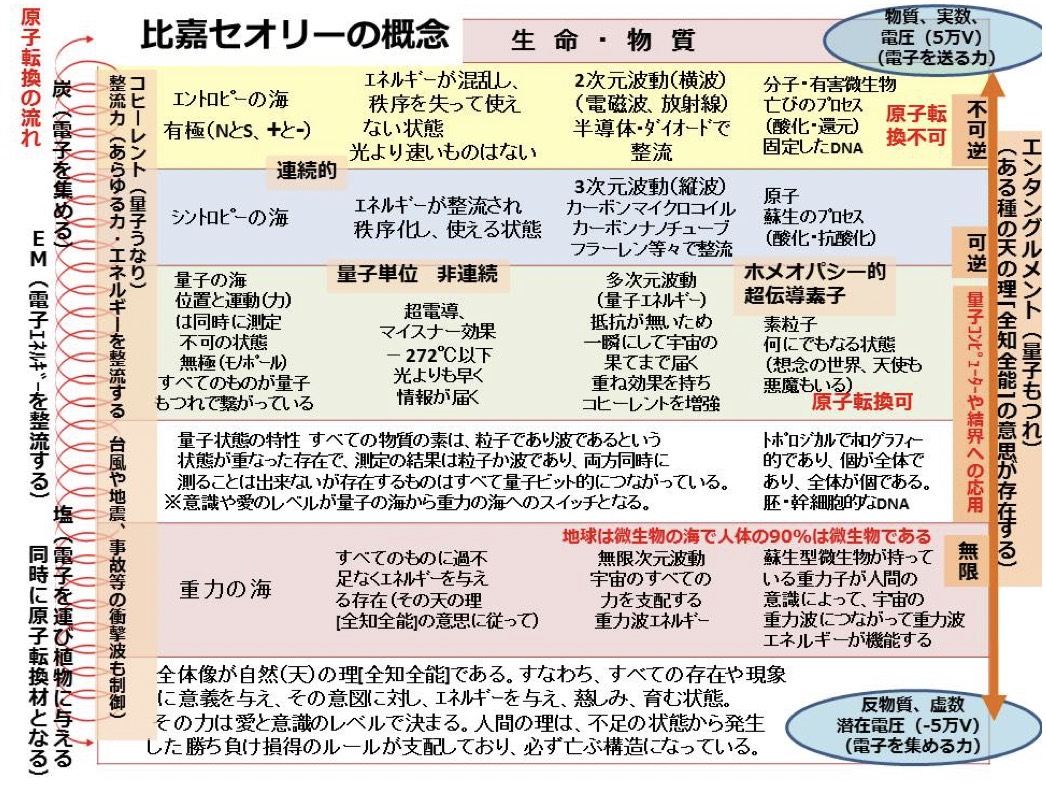

| 比嘉セオリー (第123回2017年10月初掲載) |

|---|

改めて述べるまでもなく、地球の生命体は、例外なくすべて微生物と連動しており、そのあり方は微生物次第である。微生物は深海はもとより、岩石やマグマを含め地下数千メートルにも存在し、無機の世界をも秩序化しており、この蘇生的な現象を便宜上シントロピーと称し、エントロピーの対極の概念として位置付けしているのが比嘉セオリーである。

炭酸ガスを資源化する

基本的には第152回で新谷氏が紹介したように、農地のエネルギーの水準を上げ、そのエネルギーの位相のレベル(コヒーレント)を高める仕組みを作り、第164回で紹介した方法を実行することである。

その上で、潅水時にEMの活性液を1000~10,000倍にして散水したり、点滴的に給水したり、あらゆるプロセスをEMまみれにすることである。可能であれば、EM整流炭をha当たり100~500Kg施用し、量子エネルギーを取り込む光音響効果を増強する。この仕組みは年々投入されるEM整流炭と比例的な関係にある。その機能が高まるにつれ、最終的には、熱伝効果や圧電効果も現れ、非電荷のスピン流やバレー流が増強され、テラ・プレタ・ノバを上回ることも容易となる。

この量子空間における光音響効果は、自然界の様々な光や雷や風や多様な音をエネルギー化し、生育を促進したり、音楽的な音響効果も品質改善等に顕著に現れるようになる。

このような機能を持つ炭の原料は、林業の廃材や建築廃材はもとより、都市ごみもすべて対象となり、EM技術によってEMグラビトロン炭にすることも容易であり、ごみ処理問題も同時に解決する善循環持続可能なシステムとなる。この際に、EMと整流超音波と整流レーザーを併用すると、ダイオキシン等の有害ガスの発生は全くなく、最下層の吸気ブロアを強化すると、平窯の簡易な方法で超大型にすることも容易であり、連続的運転も可能である。規模の問題を含め、用途(農業、工業、環境、土木建築)に応じ、高付加価値の資源工場化にすることもでき、CO2を炭素として固定する最良の方法でもある。

この炭にEMを吸着させて施用すれば、効果の安定性と持続性は累積的となる。焼却炉が寿命を迎えた自治体は、この方法に切り替えて、農業や環境はもとより、新産業の創成に活用すべきである。

農地のCO2固定工場化

現在の農業は、大型機械による耕起と土壌改良に多大な労力をかけ、雑草管理や病害虫対策に多量の化学物質を使うことで成り立っている。収穫後は放置状態となり、その後に作付の準備に入り、常にゼロ点に戻り、自然の力を積み上げる機能を失い、同時に強烈な自然環境の破壊的側面も持っている。

農地は太陽エネルギーを受け止める場であり、様々な土壌微生物の活動の場でもある。これまでの農法では、技術的な観点から、その特性を十分活用しておらず、根本から検討し直す必要がある。すなわち、工場を遊ばせているようなものである。

水田を例にとると、田植え1回株出し方式で収穫2回、その後、麦を入れると三毛作となる。これを更に詰めると緑肥や牧草を1回加えることも可能である。錆びた鉄くずを投入したEM活性液や光合成細菌の密度が高まるようにシステム的に管理すれば、不耕起が可能となる。化学肥料は全く不要であり、連続栽培を続けながら土壌は年々肥沃になり、テラ・プレタ・ノバを上回るようになる。

スーダンのように塩害のひどい地域でも、塩分を含む地下水が得られる場所は、EMの原子転換力を応用し、新しい生産緑地を大々的に拡大させることも容易である。

農業用水が足りない場所は、都市廃水をEMで処理し、固形物は有機肥料とする。汚水もオーバーフロー方式にすると自然流下的に浄化することも可能である。従って、現在のような大掛かりな下水処理施設は不要となる。

すなわち、このシステムは、光合成によって得られた農作物の残渣や食物を消費し排泄される人間や動物の糞尿等々を含めたあらゆる有機物を悪臭を発することなく、楽々と農業や水産の生産資源に転換し得る技術でもある。

EMを空気や水のように使い、すべての環境のCO2固定能力を高める

EMの安全性や大量投入に関するリスクは、この40年間で皆無である。都市廃水等々をEMでオーバーフロー的に浄化し、河川に放流すれば、河川や海の生態系は一挙に蘇生型となる。

EMが6,000トン余も投入された東京湾や20余年にわたるEM投入活動を続けている三河湾の例を見るまでもなく、水系における光合成の増大は漁業資源を復活させると同時に、水質を浄化するため、海浜レジャーにも極めて貢献度の高いものとなる。

森林もEMグラビトロン炭を活用した結界技術や、ドローンや航空機によるEM散布を実行すれば、樹木の生長はもとより、生態系を極めて望ましい方向に誘導することも容易である。

腐植を含め、環境中の炭素のレベルが高くなると、土壌の様々な機能が向上し、大雨による表土の流亡は防止され、地下水も豊かになる。同時に、空間の衝撃波も著しく減少するため、台風や水害はもとより、気候変動は大幅に改善されるようになる。EMを長年にわたって使い続けると、個々の圃場であっても自然災害の被害は著しく減少し、その効果は累積的となる。大気を含め、環境汚染対策に関するエネルギーの使い方の制御も重要であるが、放出されたCO2を資源として地球規模で活用することは、人口100億人時代に課された命題であることを忘れてはならない。

記事一覧へ

|