-石彫家、和泉正敏氏の世界-

・「天空の庭」(救世神教)礼賛

その2 「夢湖」から「御柱」へ

さて、どちらに行こうか。

前に、後ろに、右に、左に、わたしは堂々巡りの無限ループ状態に陥っていた。率直にいえば、うめき声を漏らすほど、迷いの中でいま呻吟している。本稿を書き進める方向が、しっくりと定まらないのだ。

副題を「石彫家、和泉正敏氏の世界」としていながら和泉氏ご本人に会っていない、というのは書き手としては致命的な不手際で取材を終えないうちに見切り発車したのを今更ながら嘆いても始まらないので急いでその穴埋めに取り掛かった。その実像をたくさんの書籍や資料などから拾い集めているうちに、かなり衝撃的な事実が浮かんできて思考がさらに錯綜した。

DND編集長、出口俊一

◇山本さんと和泉氏の出会い

例えば、「モエレ沼公園」整備の初期の段階で担当の札幌市職員、山本仁さんは、香川県の牟礼にあるイサムノグチ氏のアトリエを訪問した時のことを振り返り、そこで初対面の和泉正敏氏から、「大変ですよ、覚悟しなさい」と言われたという。ノグチ氏の対応のことばかりを言われたのではないと思うが、どうだろうか。

ノグチ氏が初めて札幌に来たのが1988年3月30日で、和泉氏と山本さんが出会うのはそのほぼ1ケ月後の4月26日のことだった。山本さんは40歳、和泉氏50歳という節目の年齢に達していた。

その時の和泉氏の記憶が強烈に残っている、と山本さんは、2003年開催のノグチ生誕100年を記念した「連続講座」で述懐している。和泉氏は、その講座にゲストスピーカーとして山本さんと一緒に参加していたことも判明した。

それにしても、あゝ、なんと、ノグチ氏、和泉正敏氏につながる貴重な証言者が、遠い親戚とはいえすぐ身近にいたなんて。山本さんについては、電話で取材しメルマガで取り上げたこともあったじゃない。その後、家内とモエレ沼公園を訪問した時は、事務所に挨拶に伺った。いまになって、しっかり話を伺っておけばよかった、写真や資料もあっただろうに、と悔いる。

◇「覚悟する」ということ

山本さんは、その年の暮れにノグチ氏の悲報に接した。わずか1年に満たないノグチ氏との関係が、山本さんの人生を変えてしまった。彼の紹介文に「1988年3月、ノグチ氏の来札時に、モエレ沼公園の担当係長としてノグチ氏に会う。絵画や芸術を愛し、特にイサムノグチ芸術に魅せられ続けている」と。

が、2005年7月、「モエレ沼公園」完成に市民ら大勢の人々が楽しく遊んでいるのを見届けて、17年に及ぶ覚悟の大役を終えて、さっとノグチ氏のいる世界に悠々と旅立ってしまった。なんというあっけないほどの潔さなのか。

その性格からして、たぶん、和泉氏からの「珠玉の言葉」を胸に刻み込んで、またノグチ氏に仕えることを誇りとして、笑いながらその日を夢見ていたのだろうと思うと、胸が詰まった。

「覚悟する」とは、そういうことなのだろう。それはまたノグチ氏に仕え作品制作を支えた和泉氏自身のことだったのではないか、と、今度は、わたしの夢想が駆け巡っていくのである。和泉正敏氏のその輪郭の一部を手元にグイッと引き寄せたような気になった。

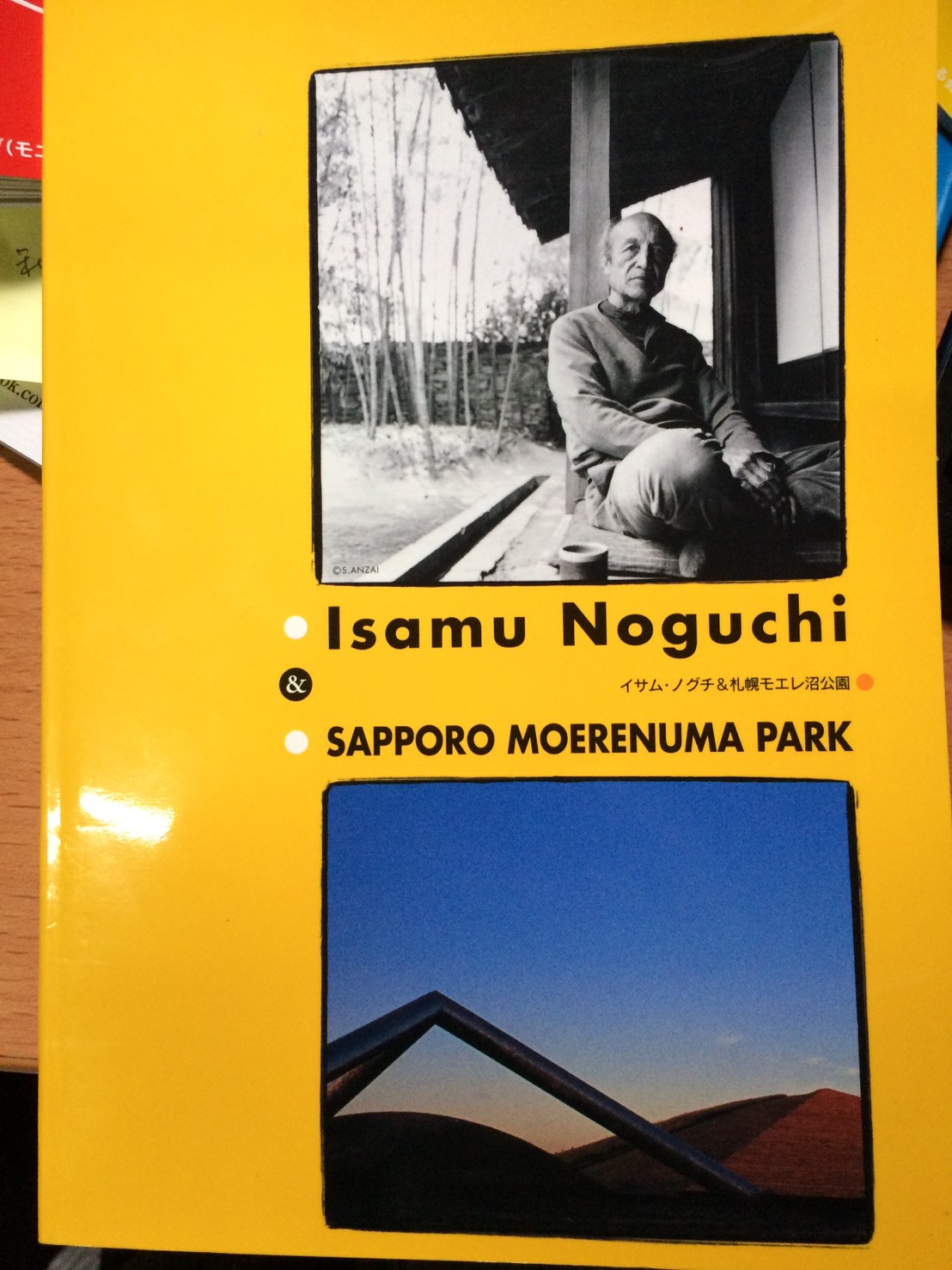

※「Isamu Noguchi sapporo moerenuma park」より

◇美しい夢

山本さんが、終生、心に大切にしまって暖めてきたシーンがある。モエレ沼公園の整備について札幌市の考えを直接説明するために、ノグチ氏が定宿にしていた東京の高級料亭「福田家」を訪ねた4月10日のことだ。

門構えの立派な料亭に着くと、ノグチ氏が秘書役の女性を伴って出てきた。すると、ノグチ氏は、「遠いところわざわざよく来てくれましたね」と、やさしくねぎらいの言葉をかけてくれた。見かけは大変、怖いという印象をもっていたのだから、その一言で、すっかり魅せられてしまった。

続けて、「山本さん、ちょっと、先に桜を見にいきませんか」と誘われたという。

四谷の桜堤、桜の花が、すぐ手が届くところで咲き誇り風に舞っていた。ノグチ氏は、歩きながら、福田家の女将が美食家の魯山人から教えを乞うていたこと、友人の魯山人を通じて福田家を紹介されたことなどを話した。

「わたしが、ここの桜を見てからもう50年、60年になる。わたしが見たときは植えたばかりでこんなに大きくなかったのにね」と感慨深げで、そして、「とにかくきれいだね」と目を細めていた、という。

山本さんの記憶は映像のように鮮明だったようだ。そしてそれをなんども追想した。

「わたしの忘れがたい美しい夢のような思い出です」と、その「連続講座」で披歴していた。わたしはその一文が目に止まった。なぜか、安堵した。

前振りが長くなってしまった。先を急ごうか。

※山本さんのコラムに掲載されていたイサムノグチ氏との写真、山本さんお気に入りの1枚だったようだ

◇山路誠二さんからのメール

わたしのアテンド役を務めてくれた山路誠二さんからメールが届いた。短い文面に、メルマガの感想と次の展開に触れて、「今度は、夢湖がテーマでしょうか、楽しみにしています」という。

「天空の庭」を順に見ていくと、「卵石」に続くのは、「夢湖」(ゆめこ)となる。山路さんの推測は決して外れていない。しかし、このメルマガを書くまでに長い時間を要したように、実際、わたしはそこでハタと立ち止まっていた。ご一緒した方々は、わたしに背を向けてさらっとその先に歩みを進めていた。

こういっては失礼なのだが、みんなで一緒に説明を受けるというのはへそ曲がりのあたしには苦痛で、進む、止まる、戻る、といった一連の動作が思うにまかせないのでできれば避けたい。みんなで、というのが苦手なのだ。

◇「夢湖」

「夢湖」。

「卵石」を背になだらかに道を下ると、小さな池の中に石が並んでいる。「夢湖」だという。そのふちに立って、長く続く、その遠くに目をやると、天と地が重なって回転を始めた。一瞬、奇妙な錯覚にとらわれてしまった。こんもりと幾種類もの樹木の植栽にそって、やはりある一点の方向に風の道が開けていた。その森の光景だけが現実で、その他は、架空の世界に思えた。この静寂な佇まいは、なんという世界なのだろうか。ここからどんな物語が始まるというのだろうか。

あれこれ考えを巡らせていた。しばらくそこに立ち尽くしていた。

「夢湖」に、浮かぶように並んでいる石は、それ自体が以前から存在していたかのような端然とした落ち着きだ。その配列に思いを巡らせた。

石、それがこんな風に並ぶと特異なインパクトがある。「夢湖」は、何を表しているのだろうか。

ガイド役の安藤信幸さんの説明によると、石は、瀬戸内海の白石島、香川県の小豆島、神戸市・御影町の住吉川から採掘された。海と山と、そして川、まるで大地を象徴する要素を採掘先に求めたのであろうか。それに数が大小9つ、9つの景石で構成されている。

安藤さんは、それを鳳凰が羽を休めているように見えませんか、という。なるほど、と頷きながら、あるいは九龍に通じていないか、と思ったが、口にしなかった。

龍の九つの部位か、九つの龍の子を表しているのかもしれない。

きっとそうなら、そんな遠くないところにある種の称号を冠した何かが存在するはずだ。そう思うと、全身に鳥肌が立ってきた。夢想がにわかに挙動を始めた。

◇天と地を結ぶ御柱

「どうかされましたか?」

安藤さんが、息を弾ませながら小走りに近づいてきた。その壮大な風景にしばし我を忘れていたようだ。その声にハッとし、どう答えたか、記憶にはない。

ただ、再び、引き戻された現実に目を向けると、左右2本の柱が天にそびえ立っているではないか。青い空に白亜の柱、その鮮やかなコントラストを演出するその秀麗な造形美は、どのようにしたらこうなるのか。

はい、と軽い返事で、もともとは1本の石でした。それをワイヤーで垂直に切ったものです、という。

しかし、大根を包丁で真っ二つに切るのとは違って、「そう簡単にいくものじゃないのでは」と聞くと、「はい、ワイヤーにダイヤモンドのようなものを付けているので大丈夫みたいです」と安藤さん、苦し紛れの説明で額に汗をにじませている。このくらいにしてあげよう。

石は、川からですか?

いいえ、山です、という。

卵石の時は、山ですか?と聞いたら、川です、神戸の住吉川からですと、言われた。

山といえば川、川と問えば山という。まるで忍者の符牒のようなやり取りに思わず吹き出してしまった。

どのようにしたら、このような美しい石が切りだせるのだろうか?

これは、瀬戸内海からですか?

よせばいいものを懲りずに答えを押し付けるように聞いてまった。

その瞬間、安藤さんの目が、ニヤリとしてわずかに動いた。そして鈍い光を発したように見えた。

石は、台湾からです、と声を強めて、「花蓮という地名の山からもたらされた大理石で、台湾蛇紋大理石です」とよどみない。ドリルで穴をあけて割った面と、それにワイヤーソーで切った面、原石の自然の風合いをそのまま残しているのも特徴だという。

「天之御柱」(あめのみはしら)と命名されている。天と地を結ぶ、シンボリックな大理石の巨大な柱を見上げて、再び、わたしは言葉を失った。

≪続く≫