<BACK>

第44回 100年に一度の大不況

アメリカのサブプライムに端を発した金融経済破綻は世界に波及し、日本は100年に一度あるか否かといわれる大不況に陥っている。日本企業のほとんどが、注文、生産が半減し、しかもこの不況のボトムが一体いつになるのか見当もつかないほど深刻であると心配している。いずれにせよ、これは日本のみならず世界の経済がいかにアメリカ市場に依存しているかを示すものである。しかし、そう深刻にはならないのではないかという理由もなくはない。

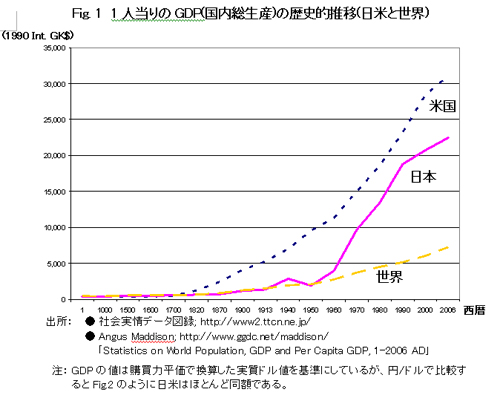

まず第一に、こういう不透明な問題に遭遇した場合に考えるべきことは、長い歴史を参考にするということである。添付のFig.1は世界及び日本の2000年の経済の発展の歴史である。

最近のデータはともかく2000年前のデータをどのように作り上げたのか分からないが、結論としていえることは、この2000年もの長期の間、世界経済は非常に順調に発展してきていることである。

勿論、これまでの2000年間にも大戦、地震、飢饉、疫病等で経済的大変動は相当あったはずで、それが示されていない世界統計は、あくまで推定的なGDPでしかないのであろうが。それにしても、今回のサブプライムという金融問題で、世界や日本経済が突然今になって下降していくとは、とても考え難い。

次に、もっとより正確な財務総合政策研究所が出した最近50年の日米のGDPの推移を示した図がFig.2である (但し2000以降は筆者作成)。

これを見て分かるように日本も米国もほぼ同じ様な額で同じ上昇率で確実に成長している。(近年は日本のGDPは若干伸び悩みになっているように見えるが、これはデータソースが異なっているためかもしれない。)

日本は1990年前後のバブル崩壊の影響が遅れて出たせいか、1995年から数年間GDPは減少したが、その後再び上昇に入っており、伸び率は50年の平均で見ると常に同じである。つまり、こういう長い歴史でみると、たかがサブプライムという金融危機で世界経済が突然天井を突き、これから下降していくとはとても考えられない、というのが常識的な結論ではないか。

もう一つの歴史の教訓は、1974年頃の最初のオイルショックである。今回のサブプライムショックはあの世界を震撼させたオイルショック以来の衝撃という感じがする。あの時、中東産油国が結束してOPECを強化し、石油資源のコントロールを欧米諸国から中東産油国へと強引にシフトさせた。

石油供給はストップされ、全ての物価は一夜にして三倍に跳ね上がり、特に海外石油に100%依存する日本経済は潰されるという恐怖感が走った。「不況」というような悠長な問題ではなく、それこそ日本列島存亡の危機のような狂乱であった。

その当時、私は通産省(現 経産省)の大臣官房企画室という日本経済のビジョンを作る室に所属していた。室長に福川伸次氏(のち事務次官)、総括班長に吉田文毅氏(のち特許庁長官)、班長に伊佐山建志氏(のち特許庁長官)、そして更に、堺屋太一氏が本名の池口小太郎という名で若手官僚として働いていたそうそうたる室だった。

この企画室が通産省を総動員して石油危機対策に当り、当時の中曽根大臣や田中首相にレポートを作っていたのである。物価が狂乱して上昇していく中で、我々が行ったことは緊急価格統制であった。日本の全産業分野の石油使用率を産業連関表からコンピュータを駆使して弾き出し、石油の使用率に応じた物価の上げ幅を設定していった。

若手だった私は、中曽根大臣が了承した分厚いレポートを持って真夜中に首相官邸へ歩いて行き、待っていた田中首相の名秘書官といわれていた小長啓一秘書官に届け、後は田中首相の了承を待つだけだった。

当時、通産省がまとめたレポートはまず完全であり、政治家がそのまま認めるのは慣例であったから、大臣官房企画室の全員が毛布を被ってやっとこれで終ったようなもの、と数日間の徹夜作業の疲れから寝に入ると、真っ暗闇の中で、突然電話が鳴り響き、電話を取り上げると小長秘書官が「田中総理はレポートは不十分と言っておられる。大至急作り直しだ。」と闇の中で叫んでいた。

全員が起き上がって、一体何が不十分なのか、と小長秘書官に聞くと、彼は、「価格統制のレポートとしてはまあ完全だ。しかし、世の中には石油を使っていない分野で、ついでに便乗値上げする輩がいるだろう。そういう便乗値上げ対策の章が一つもないではないか、と総理は言っておられる。」と一喝してきた。

あっ!、と全員が顔を見合わせた。

確かに我々は、適正価格のことばかり考えており、抜け駆け者(社)対策を何も考えていなかった。そこに気が付く田中総理はやはり経済戦争を勝ち抜いてきた本物の実業家だ、と思わされた。既にOKを出していた中曽根大臣や堺屋氏さえその点は気が付いていなかったのだ。そうして、全員が再び徹夜の作業を始めて、ようやく最終レポートが田中総理から了承され、その翌日から新聞発表して価格統制に入ったのである。

この番外劇はともかく、当時我々や経済関係者が思ったことは、この突然の大不況で日本経済、特にエネルギー産業が潰れる…、自動車会社は倒産する…、ということであった。今日のような「大不況」というような生易しい代物ではなかった。ところが、ところがである。日本経済は全く思惑と反対方向へ立ち直っていたのである。

当時の日本の小型自動車はアメリカでは全く売れず、雨ざらしになっていた。まだ、日本製品には安かろう、悪かろうというイメージがあり、その上日本の小さなエンジンの車では、アメリカの高速道路では走れないだろうと思われていたためもある。

しかし、石油価格がうなぎ上りに上昇したのはアメリカも同じだったが、アメリカの自動車会社は、ガソリンを垂れ流すような大型車しか作っていなかった。そこで、アメリカ市民は、売れ残っている日本車は小型エンジンだから燃費がいいかもしれないと考えて、初めて視線を投じ始めた。

買って、乗ってみると、安かろう悪かろうではなかった。日本車は、相当質がよくなっていたのだ。それに意外によく走り、高速道路でもそう大きな問題はない。こうして日本車はアメリカでガソリン価格が高騰する中で爆発的に売れ始めた。

車だけではない。日本製品は全て省資源、省エネルギーが基本になっているから効率がよく、アメリカ市民がそれを知ると共にどんどん売れた。それから、しばらくしてアメリカは日本に自動車輸出の200万台の自主輸出規制を要求したことは多くの読者の記憶にもあるのではないか。

当時、堺屋氏は石油危機の直前に、「油断」という本を書き上げていたが、さすがにオイルショックが進展する中では発表できず、石油危機が一段落してからペンネームで発表してベストセラーになった。

彼の本のストーリーは、確かマラッカ海峡付近で戦争が起こり、石油が日本へ来なくなったというものであったが、たとえ原因は異なれ、石油供給の中断を考えた洞察力は見事というしかなく、その上、油が断たれる、という「油断」というタイトルも絶妙である。彼はその後退職し、私が通産省特許庁を退職したのは、その2年位後である。

いずれにせよ、ここで言いたいことは、あの狂乱の石油危機と経済破綻の中で、現実の経済は我々が思っていたことと、全く逆の現象が起きたことを忘れるべきではないということである。

今の大不況は、アメリカを中心とする世界の連鎖反応、過剰反応の面が強い。日本の場合は、バブル経済破綻を経験した直後だから余計に過敏になっている。しかし、バブル危機を乗り越えたことで日本企業の体質は格段に強くなっていることも考えるべきであろう。

ただ、あまりにも輸出、特にアメリカへの輸出に頼ざるを得ないために、世界の景気動向の煽りを受け易いのは仕方がないことである。とにかくアメリカの経済さえ立ち直れば世界は反動であっという間に活気付くのはまず間違いない。

アメリカはここ数十年、堅実なモノ作りからマネーゲーム、架空経済へ偏重してきたため、この騒ぎになったのだ。大体、バンク・オブ・アメリカに買収されたメリルリンチの元会長兼CEOが1億6千万ドル(約150億円)もの退職金を受領したというのはあまりに非常識である。

この大不況で、アメリカがそこに目覚め、根っこのある経済へ再シフトすればいずれは蘇る。幸い、ハーバード大学のローシュ教授は、「我々のビジネススクールの考え方は間違っていたかもしれない」と再検討し始めている。

ただ、アメリカの自動車会社の例を見ていると、本当に製品市場で技術的に立ち直れるかという心配がないわけではない。ヨーロッパ諸国ののように実質的に輸入規制すれば何とかなるかもしれないが、それはアメリカの面子にかけてもできないだろう。しかし、アメリカという国は余りに大きく、開発の余地がいくらでもあり、地方へ行くと町や道路が整備されていない所が至る所にあることは、車で旅行したことのある人なら気が付くはずである。

アメリカにはオバマ大統領という強力なリーダーが生まれつつあり、彼の政権は巨額の公共投資を準備しているので、これでアメリカ経済が多少でも立ち直るのは時間の問題と考えるのは軽率だろうか。

そして、日本企業の省資源省エネルギーの技術力は圧倒的に強いから、アメリカそして世界市場さえ回復すれば再び日本企業が席巻していくことは間違いない。

問題は、これからの日本に故田中首相のようなバイタリティのある本物のリーダーが果して出てくるかということであろう。

|