第69回「ビジネス方法特許は、今後、米国でほとんど無効になるか

米国知財高裁(CAFC)、5対5で地裁のビジネス特許無効を支持

アリスの不思議の世界の再現」

米国ではほとんど何でも特許になるといわれ、ビジネス方法もどんどん特許化されてきたが、その神話がくずれるかもしれない。米国でのプロ特許政策は1980年頃から始まったが、その発端になったのは微生物を使った技術も特許になるとした最高裁の1979年のチャクラバーティー判決である。

この事件はGEが微生物を使って原油を分解する技術に特許が与えられるかが問題になった時、最高裁は米国憲法と米国特許法の規定を精査した。

まず、米国憲法には特許の対象として「発明」ではなく「発見」が特許になると規定している。「発見」は何らかの工夫をこらした「発明」よりはるかに広い概念である。そして微生物を使う技術は発見の1つといえ、カバーされる可能性がある。

次に、米国特許法101条は特許の対象物として「いかなる新しくて有用な(any new and useful)機械、製造物、化合物、そして方法が特許になる」と規定しており、新しく有用で4つのカテゴリーに入るもの(特に「方法」という単純な表現は、技術である必要でさえない可能性がある)であれば、何でも(any)特許になるような規定をしている。

日本の特許法の場合は「産業の発展に役立ち(1条)、自然法則を利用した技術的思想の内、高度のもの(29条)」と非常に哲学的、技術的に定義しているので、技術的でないものに簡単に特許が降りるわけではない。これはヨーロッパやアジア諸国も全てそうである。

理由の1つは、米国の先端技術に係る特許によってコントロールされたくないからである。インドなどではあらゆる理由を駆使して、米国等の先進国の薬品特許を認めていない。

ともあれ最高裁は以上の米国憲法と特許法の規定を解釈して微生物を使っても特許になるとした判決したどころか、「人類が太陽の下で作ったあらゆるものが特許になる(Anything made by man under the Sun)」と付帯意見を書いたほどである。但し、最高裁は別の何件かの訴訟で「自然法則」、「抽象的アイディア」、そして「自然現象」そのものは、それらを発見したとしても特許にならないと判示し、これは広く受け入れられてきている。

そのためビジネス方法は「抽象的アイディア」であるとして長らく特許は認められてなかったが、最高裁のチャクラバーティー判決を受けて米国知財高裁(CAFC)は1998年のState Street判決でビジネスの方法でも、装置やコンピュータを絡め、それらが意味のある限定になれば特許となると判示してから(つまり、純粋なビジネス方法の計算処理にコンピューターを使うだけでは特許にならず、特定のコンピューターになればよい)、何万件というビジネス方法特許が成立してきた。

これに困ったのが多種多様なビジネス取引を行う銀行、証券会社やインターネット産業である。大体この種の企業はそれまで特許とは全く無関係であったから無防備であったといってよい。マイクロソフト等の情報産業もその例外ではない。

今回の新米国特許法(AIA)も、マイクロソフトや銀行関係の強い圧力があって大改革されたものであり、同時にこの種のビジネス方法特許の訴訟をコントロールする条文がかなり盛り込まれている。

そして知財高裁(CAFC)はこの5月10日に銀行のビジネス取引方法に対する特許性のあり方に、5対5で分かれて地裁のビジネス方法特許無効の判決を維持したので全米の特許業界で大騒ぎになっている。とにかく米国の銀行は何兆ドルという取引を扱っているので特許有効で侵害があるとアップル対サムスンの1,000億ドルとは比較にならない巨大損害賠償になる可能性があるのでその影響は絶大である。

特許や訴訟の内容は若干専門的になるが、概要は以下の通りである。

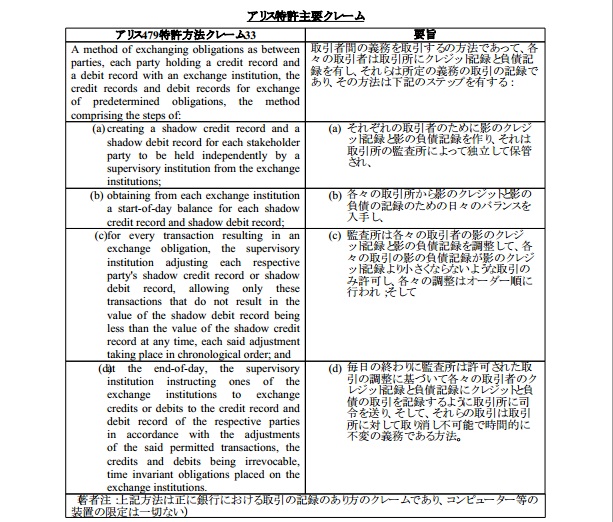

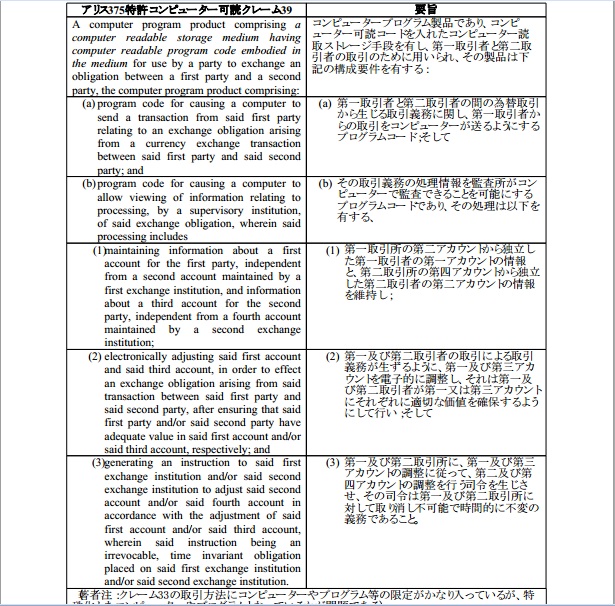

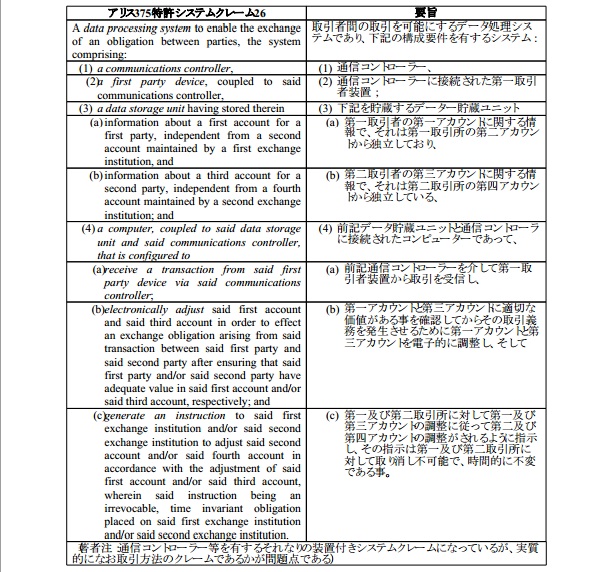

Alice社は、銀行の取引リスクをエスクロー(第三者信託)を利用して回避するビジネス方法とそのシステムに関する米国特許第5,970,479;同第6,912,510;同第7,149,720;そして同第7,725,375を有している。権利範囲を示すクレームは、【1】エスクロー方法を入れたリスク回避のビジネス取り引きそのもの、【2】そのビジネス方法にコンピューター可読媒体の限定を入れたもの、そして【3】その方法に更にプログラム第1装置、データ保管ユニット、第2装置、コントローラー等の各種装置の限定の入ったシステムであった。それらのクレームの概略は最後のページに示してある。普通、ビジネス方法は、具体的手段(コンピュータ等)や装置の限定が入り、具体的手段に何らかの特長が出なければならず、単に具体的手段を用いただけではだめである。ここが判断の分かれ目である。特許侵害訴訟を提訴されることを恐れたCLS銀行は上記特許のクレームはいずれも最高裁が101条の特許事由とならないと判決した「抽象的アイディア」にすぎない、具体的手段に意味はないという理由で無効確認訴訟を提起した。

地裁は、CLS銀行に同意し、【1】のビジネス方法そのものは当然としてコンピュータや装置の限定が入っている【2】や【3】のシステムクレームでさえも、実質的内容はビジネス方法そのものとそう変わりはなく、結局「抽象的アイディア」にすぎないと無効判決を下した。

控訴を受けた知財高裁(CAFC)は2013年5月10日にオンバンク判決を下したが、10人のCAFC判事は大きく意見が分かれ、結局5対5に分裂したので地裁判決を棄却するに至らず、たった7行の文章で全判事の統一判決として特許無効をそのまま容認することになった。

米国の裁判では各判事が自分の意見を述べることができるが、特許無効派のローリー判事は135ページの無効判決に同意する意見を出し、これにダイク、プロスト、レイナ、ワラックの4人の判事が賛同し、一方、特許有効派のレーダー、リン、ムーアとオマリーの4人の判事が一部同意、一部反対の意見を出し、ニューマン判事は独自の強い反対意見を出し、更にレーダー判事は無効を批判する考察意見を出した。

全判事の見解はあまりに分かれているため、101条の特許事由に関する統一的判断基準は実質的に起草されなかった。

CLS Bank International, et al. v. Alice Corp.

No. 2011-1301

判決日:2013年5月10日

特許権者であるAlice社は、システムクレームさえ無効になったオンバンク判決に対して不思議の国のアリスと同じように当惑し、驚き、そして奇妙な気持ちになったであろう。勿論、ビジネス方法特許を利用する全ての特許権者も同じと考えられる。

(1) まず「当惑した」理由は、CAFCオンバンクは、詳細なアルゴリズムに整合する特殊な機能をプログラムされた第一装置・データ保管ユニット・第2装置・コンピューター・コミュニケーションコントローラーの限定を有するシステムクレームさえも、特許性がない「抽象的アイディア」であるという地裁の無効判決に対して、オンバンクは半々に割れて支持した点である。

(2) 「驚いた」理由は、ムーア判事がいみじくも述べた、「本判決は、多数のコンピューター実施特許及び通信特許、そして全ビジネス方法特許及び金融システム特許及びソフトウエア特許を含む数十万件にものぼるビジネス方法特許の死を意味することになろう。」という点である(ムーア判事のオピニオン、2ページ参照)。そして、

(3) 「奇妙な」という理由は、オンバンク法廷は、特許法101条(特許性)の特許事由の判断のあり方について、本来は客観的基準を示さなくてはならないはずであったがそれが出来ず、そのためにニューマン判事は、「オンバンク判決は互換性がなく、全判事の一致もないバラバラな3つの基準を提案した。しかも、それによりビジネス方法特許は益々不安定になり、よって訴訟コストも増大し、唯一確かな事は、どのように成功した技術革新でも、CAFCパネルの3人の判事に誰がなるかという構成によって判決結果が変わってしまう日和見訴訟の餌食になることである」(ニューマン判事のオピニオン、1〜2ページ参照)という点である。

全判事の意見がこれだけばらばらであると、3人のパネルの構成によって特許事由の判断が大幅に異なる可能性は非常に強い。ローリー、ダイク、プロスト、レイナ、ワラックの内の2人の判事を含むパネルであれば、ビジネス方法・金融システム・ソフトウエア特許は101条の「抽象的なアイディア」であるので無効にする可能性が強く、侵害被疑者には有利である。一方、レイダー、リン、ムーア、オマリー、ニューマンの内の2人の判事を含むパネルは、ビジネス方法特許は「抽象的アイディア」ではないと考える可能性が強いので特許権者に有利である。

ところがCAFCの全判事は正式には10人でなく、13人いるが、他の3人の内の1人はほやほやの新任で、他の2人はまだ議会が正式に承認していないのでオンバンクに参加できなかった。今後のオンバンクはこの3人の内、2人がいずれの側につくかによって決定されることになる。

とにかく米国特許法は先願主義がこの2013年3月16日から始まり大変革が始まりつつあるが、この知財高裁(CAFC)のオンバンク判決は、その流れを更に未知の方向に動かすものである。

ところで微生物ないし生物を使った技術が特許になるとした判決は日本の方が古く、大正5年(1916年)にアコヤ貝を用いた御木本の球形真珠の製造法は特許になると大審院(当時の最高裁)が判決したため御木本真珠は大発展した。

しかし日本ではその後特許の対象はそれ以上広がらなかったが、それは日本は競争原理を重点とする社会体質のためであろう。

と、書いたところでもう一つ追記すべきニュースが入った。それはこの原稿の元の英文原稿(本稿の3〜4倍はある)は弊事務所のパートナーのJohn Kong弁護士が著名なIPブログで発表したものであるが、それを読んだAlice社の社長が関心を寄せ、わざわざ弊事務所まで来て我々と話しに来たのである。同社長は、今後どのようにして特許戦略を行うべきかについて藁をもつかみたい気持ちであるのは当然であろう。

その会話の内容はここには記載できないが、とにかくインターネットの情報拡散効果は驚くべきものがあり、これもアリスの不思議の世界の一面なのかもしれない。

記事一覧へ

|